|

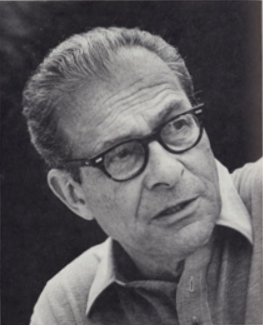

Herbert

Brün

Über Musik und zum Computer

Verlag G. Braun Karlsruhe, 1971

Kapitel 7: Probleme der Verständigung

Selbst noch der leugnende Scherz hat stets etwas unleugbar Vorhandenes

zum Gegenstand. Während eines Konzertes machte ein Zuhörer

über ein für ihn neues Musikstück die abfällig

gemeinte Bemerkung, daß ihn diese Klänge und Geräusche

an den Lärm der Bauarbeitein erinnerten, die ihn des Morgens

aus dem Schlafe reißen. Wenige Tage später mußte

er an einer Straßenecke ein Gespräch unterbrechen,

da in nächster Nähe, an einer Baustelle, mit ohrenbetäubendem

Krachen ein Lastwagen seine eiserne oder steinerne Ladung auf

den Arbeitsplatz schüttete. In die folgende kurze und relative

Stille drängte der im Sprechen unterbrochene Zuhörer

die scherzhaft bagatellisierende Meinung, daß das Ärgernis

ihn an die neue Musik erinnere, die wohl auch nur so zu verstehen

sei. Sowohl im Konzertsaal wie auch an der Straßenecke werden

hier gedankliche Assoziationsvorgänge für erwähnenswert

gehalten, deren private Formulierung für Kritik gehalten

werden soll. Der Inhalt ist die Voraussetzung, daß Arbeitslärm

und Musik sich voneinander unterscheiden. Die Deutung ist die

Beobachtung, daß Arbeitslärm und neue Musik sich nicht

voneinander unterscheiden. Der Scherz und sein Niveau aber werden

von folgender Überlegung bestimmt: Komponisten wollen sicherlich

keinen Arbeitslärm, sondern Musik machen. Wie lächerlich

also muß die Musik dem Komponisten mißlungen sein,

wenn der Zuhörer beim Hören dieser Musik an Arbeitslärm,

und wenn der gleiche Zuhörer beim Hören von Arbeitslärm

an diese Musik denken kann. Der Scherz leugnet, daß unter

solchen Umständen noch von Musik ernsthaft die Rede sei,

und beweist damit, daß der Zuhörer unleugbar vorhanden

ist. Der Scherz würde sich gegen den Scherzenden richten,

wenn man ihn umgekehrt interpretierte und verstehen würde,

daß der Scherz beweise, wie Musik und Arbeitslärm unleugbar

vorhanden seien, von einem Zuhörer jedoch unter solchen Umständen

nicht ernsthaft die Rede sein könnte. So einfach ist es aber

nicht. Auch ließe das Niveau des Scherzes sich derart nicht

wesentlich heben. Vorausgreifend läßt sich nämlich

absehen, wie das glossierende Talent den Zuhörer ins Absurde

befördert und ihn verärgert scherzend reflektieren läßt,

wie mißlungen doch den Arbeitern ihr Lärm sein muß,

wenn der Zuhörer dabei an Musik denken kann. Daß überall

hier und dort der Ernsthaftigkeit hämische Fallen auflauern,

liegt in der Natur jeglicher Meinungsbildung, die an der Deutung

mehr als am Gedeuteten interessiert ist. Und ein Scherz, der in

die Fallen geht, die der Ernsthaftigkeit gestellt wurden, verfällt

dem Spott. Dafür ein einfaches, allen Konzertbesuchern, Radiohörern

und Schallplattenfreunden geläufiges Beispiel: Die fünfte

Sinfonie von Beethoven.

Ein sehr populär gewordener Kommentar zu diesem Werk, besonders

auf den Beginn gemünzt, lautet: „So pocht das Schicksal

an die Pforte.“ Daher denn auch die Sinfonie oft „Schicksalssinfonie“

genannt wird. Man folge nun bitte zwei Gedankengängen. Nehmen

wir an, daß der Satz vom an die Pforte pochenden Schicksal

einst jemandem einfiel, als er unter dem gewaltigen Eindruck,

den die Sinfonie auf ihn gemacht hatte, nach einer entsprechenden

Analogie zu diesem Eindruck suchte. Fraglos standen mehrere Möglichkeiten

zur Verfügung. Die Entscheidung fiel unter dem Einfluß

der Gestalt des Hauptmotivs. Das heißt, daß nach dem

Erlebnis des ganzen Werkes, in der Erinnerung an den Anfang, dieser

sich retroaktiv zu jener gewaltigen Bedeutung entfaltet hat, die

man seiner eher primitiven und höchst lapidaren Gestalt an

sich und alleine nicht ansehen oder anhören kann und soll.

In diesem Sinne darf die Beziehung zwischen gehörtem Erlebnis

und gesprochener Analogie als ernsthafte und subjektive Beziehung

angesehen werden. Dieser Ernsthaftigkeit wird jedoch alsobald

eine hämische Falle gestellt, wenn Hörer und Dirigenten

verlangen, daß sogleich mit den ersten Takten der Sinfonie

auch das Schicksal an die Pforten poche. Wenn also insinuiert

wird, daß die vulgär-dramatische Vorstellung von Schicksalsschlägen

durch ebenso pathetische Taktschläge imitiert werden solle.

Wer, vor allem nach etwas längerem Leben, noch annimmt, daß

so das Schicksal an die Pforte pocht, dessen Ernsthaftigkeit ist

in die selbstgestellte Falle der Zitatzutraulichkeit gegangen,

worin sie mit leisem Bedauern zu besichtigen ist. Zum Gespött

schlechthin aber muß jener werden, der seine Gleichgültigkeit

gegenüber der Sinfonie zum Fortschrittsbekenntnis prägen

möchte, indem er mit ihm zeitgemäß scheinender

und kulturvertrauter Überlegenheit ganz ernsthaft scherzt:

„Da pocht mir zuviel Schicksal an die Pforte.“ Hier

geht es nicht mehr um die gehörte Sinfonie. Hier wird nur

noch das Wort, das über sie fiel, ernstgenommen und mitsamt

seinem musikalischen Hintergrund verworfen.

Es existiert ein wesentlicher Unterscheid zwischen der selbsterfundenen

Analogie, die einst den Eindruck eines musikalischen Erlebnisses

auszusprechen versuchte, einerseits, und der unselbstständigen,

von langer Hand erborgten Begriffsvermischung eines unbeeindruckten

Hörers andererseits, der mit Musik die Bedeutungslosigkeit

assoziiert, die Alltagsgeräusche für ihn haben.

Jedermann weiß, daß Verständnis und Freude nicht

stets zusammenfallen, also auch nicht identisch sind. An mancherlei

Verstandenem und Erkanntem mag die rechte Freude sich nicht einstellen.

Und mancher Freude dürfte es schwer nachzuweisen sein, daß

sie an Verstandenem sich entzündet habe. Ein Komponist, der

dies – wie jedermann – weiß, ist also bereit,

mit relativ ungerührter Liebenswürdigkeit folgende nüchternen

Bemerkungen über den Eindruck seines Werkes zu vernehmen:

„Habe die Musik verstanden. Auch hat sie mir Freude gemacht.“

–

„Habe die Musik verstanden. Hat mir aber keine Freude gemacht.“

– Habe die Musik nicht verstanden. Hat mir aber Freude gemacht.“

– „Habe die Musik nicht verstanden. Auch hat sie mir

keine Freude gemacht.“ –

Mit der, wahrscheinlich mühsam kontrollierten, Liebenswürdigkeit

des Komponisten ob so ehrlicher Nüchternheit dürfte

es aber schnell ein Ende haben, wenn folgendes Wohlwollen sich

nähert: „ Habe Freude an Ihrer Musik gehabt. Da gibt’s

nichts zu verstehen.“ – „Habe keine Freude an

Ihrer Musik gehabt. Die muß man ja verstehen.“ –

„Kann Ihre Musik verstehen. Sie macht ja Freude.“

– „Kann Ihre Musik nicht verstehen. Sie macht ja keine

Freude.“ – Der Komponist läßt sich gerne

alles über den Zuhörer und seine Eindrücke sagen,

solange der Zuhörer nicht von diesen Eindrücken auf

die Beschaffenheit der Musik schließt. Wenn die Wohlwollenden

also, auf Kosten des Verstandes, ihre privaten Freudegrade zum

Maßstab des Kunstwerkes deklarieren wollen, dann müssen

sie auch damit rechnen, daß der Komponist sich abrupt in

die unzugänglichen Gebiete seiner Kompetenz zurückbegibt,

wo er hoffen darf, auch dem wohlwollensten Sprachschatz unverständlich

bleiben zu können.

Denn ein Problem der Verständigung ergibt das andere. Zum

Beispiel kann ein unbeabsichtigt taktloses Wort den Komponisten

wie eine Beleidigung verletzen. Da Taktlosigkeit ja aber auf Unwissenheit

beruht, wird die vielleicht heftige Reaktion des Komponisten immer

als das erste Glied einer Kette von Unstimmigkeiten betrachtet,

obwohl es häufig das zweite war. Die alte Kinderfrage: „Wer

hat angefangen?“ taucht hier wieder auf. Nun, es wäre

von Fall zu Fall leicht zu klären, wer den Stein des Anstoßes

in den Weg gepflegter Konversation geschoben hat, wenn nicht ein

großer Teil der aus Unwissenheit gegangenen Taktlosigkeiten

zum wortgewordenen Kulturempfinden und zur, als gültig vorausgesetzten,

Umgangssprache gehörten. Würde es nicht für feinsinnig

und gebildet gelten, in großen Musikwerken „besonders

schöne Stellen“ zu bemerken, die man später in

Kritik, Gespräch und Erinnerung als Kunstgegenstände

anlagern kann, kein Mensch mit Takt und Erziehung würde einem

Komponisten mit der Bemerkung nahen: „Ihr Werk enthält

einige wunderbare Stellen!“, wenn er damit nicht sagen will,

daß er das Werk höchstens stellenweise genießbar

fand. Antwortet auf so etwas der Komponist: „Nennen Sie

mir die Stellen. Ich schneide sie aus und schick sie Ihnen als

Muster ohne Wert!“, so hält man ihn für hochmütig,

ungezogen, und findet es schade, daß gerade begabte Künstler

so gar keinen gesellschaftlichen Schliff haben. Der Komponist

wiederum findet es schade, daß gerade freundlich gesonnene

Hörer so gar keinen Geschmack haben und so gar kein Verständnis

dafür, daß ohne den ganzen Komponisten und ohne das

gesamte Werk die „wunderbaren Stellen“ überhaupt

keinen Wert haben.

Einige weitere und unzählige Male sich wiederholende Gelegenheiten,

bei denen Probleme der Verständigung beide Partner auf eine

harte Geduldprobe stellen, seien in schematischer Vereinfachung

und Kürze noch erwähnt.

| 1.

|

Ein Komponist

wird gebeten seine Komposition zu erläutern. Er tut es.

Danach wird ihm vorgeworfen, er habe versucht, Musik zu erklären.

|

| 2. |

Ein Komponist

wird gebeten zu erklären, was seine Musik bedeuten oder

sagen oder ausdrücken oder beschreiben oder darstellen

soll. Lehnt er es ab, wird er als Bewohner eines Vakuums oder

eines elfenbeinernen Turmes verachtet. Willfährt er der

Bitte, so wird seine Musik, als der Erklärung bedürftige,

verachtet.

|

| 3. |

Ein Komponist

wird gebeten zu erklären, wie er sein Werk komponiert

habe und was das für ihn bedeute. Er erscheint mit einem

Manifest, in dem er vorträgt, wie Musik zu komponieren

und zu verstehen sei.

|

| 4. |

Ein Komponist

wird gebeten, seine Ansichten über die allgemeinen Probleme

der zeitgenössischen Musik mitzuteilen. Er erscheint

mit einer Analyse seiner eigenen Werke.

|

| 5. |

Ein

Komponist wird aufgefordert, anläßlich der

bevorstehenden Aufführung seines neuen Werkes einen

erläuternden Kommentar für das Programmheft

zu verfassen. Erklärt er darin, was, seiner Meinung

nach, seine Musik von anderer Musik unterscheidet, so

wird die Notiz nicht angenommen, und zwar aus Gründen,

die es klar machen, daß von ihm eine Erklärung

erwartet wurde, die dartun soll, wie nichts seine Musik

von anderer Musik unterscheide.

|

Derlei ließe

sich noch vieles anführen. Es wäre aber recht oberflächlich,

würde man von solchen Vorkommnissen nur auf die Leute schließen

und nicht auch auf die Sprache, würde man einfach für

den einen oder anderen Partei nehmen und das Mittel, das beiden

gemeinsam ist und undiskriminierend sich beiden zur Verfügung

stellt, nicht einer Prüfung auf seine Gültigkeit in

jedem einzelnen Falle unterziehen.

Hier und dort handelt es sich um gestörte Kommunikationsketten.

Es sollte interessieren, daß in Meyer-Epplers schon oft

zitierten Buch über Informationstheorie nicht nur das elfte

Kapitel, worin es um die Sprache geht, mit der Überschrift:“

Die gestörte sprachliche Kommunikation“ versehen ist,

sonders daß schon im ersten Kapitel, über die elementaren

Kommunikationsketten, der gestörten Kommunikationskette viel

Raum gewidmet wird. Es will scheinen, daß die Störung,

die beim Laien meist eine unmutig abwinkende Reaktion provoziert,

den wissenschaftlich Forschenden eher fasziniert. Das ist einfach

zu erklären. Der Wissenschaftler, ja jeder denkende Mensch

weiß, daß jegliche Information, also alles unerwartet

Neue, oder unerwarteterweise Bestätigte, eine Störung

der Selbstverständlichkeit des bis dahin Gewußten ist.

Die Umkehrung dieses Satzes ist offenbar ein Risiko. Nicht jeder

Störung entpuppt sich bei näherer Untersuchung als Information.

Immerhin hat sich laut höchst kompetenter Stellen das Risiko

gelohnt. Unter sorgfältig vorbereiteten Versuchsanordnung

sind Störungen beinahe immer informationsträchtige Hinweise.

Meyer-Eppler formulierte es so: „Ob die vom Expedienten

intendierte Mitteilung vom Perzipienten verstanden wird, hängt

davon ab, an welchen Stellen und in welchem Ausmaß die verschiedenen

Glieder der Kommunikationskette Störeinflüssen ausgesetzt

sind. Störungen können sowohl an den zugänglichen

wie auch an den unzugänglichen Stellen der Kommunikationskette

erscheinen, sowohl im Bereich der Signale wie auch im Bereich

der Zeichen auftreten, und so die Beobachtung, die Diagnose oder

die sprachliche Verständigung erschweren oder gar verhindern.

Alle Maßnahmen, die zu einer Verminderung von Störungseinflüssen

beitragen, sollen unter dem Oberbegriff Anpassung zusammengefaßt

werden. Bei der sprachlichen Kommunikationskette ist sorgsam zwischen

der Signalanpassung und der Zeichenanpassung zu unterscheiden;

beide zusammen erst bewirken die möglichst verlustarme Informationsentgegennahme.“

Am Schluß des zitierten Abschnitts findet sich noch eine

Mitteilung, daß die Informationstheorie, eine rein mathematische

Theorie, Methoden bereitstellt, die gestatten, die Wirkung von

Störungen auf den Informationsgehalt, der in der semantischen

Sphäre übermittelt werden sollen, quantitativ zu beschreiben,

ohne auf Art und Wesen der Störungen eingehen zu müssen.

Da aber gerade Art und Wesen der Störungen uns hier mehr

angehen als ihre quantitative Beschreibung, verlassen wir wieder

die soliden Bahnen Meyer-Epplers und der Wissenschaft, erinnern

uns aber, daß alle Maßnahmen, die zu einer Verminderung

von Störeinflüssen beitragen, unter dem Oberbegriff

„Anpassung“ zusammengefaßt werden sollen.

Wie soll ein Komponist sich also verhalten, wenn er mit viel Mühe

und Lust eine Musik komponiert hat, die, wie er hofft, etwas Unerhörtes,

Neues, Informatives, kurz: viele Störungen des schon Selbstverständlichen

vermittelt und nun die Bestätigung seiner Leistung in Form

eines empörten Vorwurfs erfährt? Wie soll zwischen beabsichtigter

Störung und erlittener Störung die Anpassung gefunden

werden? Es sei nun ein Aspekt des Problems vorgeführt, der

zeigen soll, daß die Behauptung, der Hörer habe sich

anzupassen, keiner Unverschämtheit des Komponisten das Wort

redet, sondern dem Wesen des Problems entspringt.

Würde der Komponist seine Absicht, zu stören, aufgeben,

so gelänge ihm nur noch bedeutungslose Musik, das heißt,

die Anpassung fände statt, bevor ein störendes Geschehen

dafür sorgen konnte, die Kommunikationskette zwischen Hörer

und Komponisten beiden, sei es auch als gestörte, ins Bewußtsein

zu bringen. Fehlt aber das Bewußtsein von einer musikalischen

Kommunikationskette, so gibt es keinen Grund mehr, der vorhandenen

Musik irgendwelche weitere oder andere hinzuzufügen Der Beruf

des Komponisten würde in solchen Fällen in Ermangelung

wahrnehmbarer Berufung eingehen.

Für den Hörer sieht es interessanter aus. Gelingt es

ihm, dem Störenden den Stachel dadurch zu nehmen, daß

er die Störung als überwindbar durchschaut, so nur deshalb,

weil er begreift, daß zeitgenössische Kunst eben nicht

aus gestörten Mitteilungen, sondern aus mitteilsamen Störungen

bestehen muß. Er kann die Störung als Mitteilung empfangen.

Das bedeutet Anpassung, nachdem etwas die Kommunikationskette

zwischen Hörer und Komponisten, und sei es auch als gestörte,

beiden ins Bewußtsein gebracht hat.

Der Komponist hat nur die Wahl, ob er Komponist sein will oder

etwas anderes. Der Hörer kann sich aussuchen, ob oder was

er hören will. Er bleibt Hörer, ob er sich dem Nichtgeschehen

oder dem Geschehen anpaßt. Der Komponist kann sich nicht

anpassen, ohne seine Existenz als Komponist zu opfern, und statt

dessen ein tonsetzender Arrangeur zu werden. Er muß, koste

es was es wolle, seine Mitteilungsabsicht solchen musikalischen

Vorgängen anvertrauen, deren Störungseinfluß bis

dahin von möglichst wenig Anpassungsmethoden vermindert wurde.

Solche musikalischen Vorgänge sind schwer zu erfinden und

schwer zu kombinieren. Darin liegt die Arbeit des Komponierens,

wenn es dem Komponisten um eine musikalische Mitteilung geht.

Häufig sagen solche professionellen Hörer, die einen

guten Komponisten nicht von einem schlechten unterscheiden können,

beiden nach, daß sie versucht hätten, um jeden Preis

neu zu sein. Offenbar haben beide Werke nicht dem Anpassungsvermögen

der Nachsager entsprochen. Tatsächlich versucht ein guter

Komponist, eine Musik zu schreiben, die um jeden Preis da ist,

und sei der Preis auch der Verzicht auf alles, was, auch von ihm

geliebt, schon da war. Was neu gefunden wird, ist oft der Preis,

um den es überhaupt gefunden werden kann.

Vor bald 200 Jahren schrieb Mozart an seinen Vater einen Geburtstagsbrief:

„Allerliebster Papa!

Ich kann nicht poetisch schreiben; ich bin kein Dichter. Ich kann

die Redensarten nicht so künstlich einteilen, daß sie

Schatten und Licht geben; ich bin kein Maler. Ich kann sogar durch

Deuten und durch Pantomime meine Gesinnungen und Gedanken nicht

ausdrücken; ich bin kein Tänzer. Ich kann es aber durch

Töne; ich bin ein Musikus... Nun muß ich mit einer

musikalischen Gratulation schließen. Ich wünsch Ihnen,

daß Sie so viele Jahre leben möchten, als man Jahre

braucht, um gar nichts Neues mehr in der Musik machen zu können.“

So heiter und launig der Brief wohl ist, so schwer dürfte

es auch dem gierigsten Ohre sein, darin Schwingen des Genies rauschen

zu hören. Der Brief wurde hier zitiert, um zu zeigen, mit

welcher Selbstverständlichkeit für Mozart ein Musikus

der Mann ist, der Neues in der Musik machen will und kann. Und

mit welcher Selbstverständlichkeit Mozart Neues in der Musik

erwartet, indem er sie zum Maße der Lebensdauer nimmt, die

er seinem Vater wünscht. Derselbe Mozart, auf den sich viele

Musikfreunde berufen, die heute in der Musik nichts Neues mehr

für möglich und erträglich halten.

Ein brauchbarer Befund, dessen Richtigkeit sorgfältig und geduldig zu prüfen wäre, könnte etwa so lauten: Die wesentlichen Probleme der Verständigung zwischen Hörer und Komponisten sind beabsichtigte und planend durchdachte Störungen einer Kommunikationskette, die bliebe sie ungestört, leerlaufen oder zerreisen würde. Die wesentlichen Probleme der Verständigung verbauen nirgends, auch in der Musik nicht, den Zugang zu beabsichtigten Mitteilungen, sondern sie sind der Zugang selbst. Jede Kultur mißt sich an der Menge und Bedeutung der Probleme der Verständigung, die sie als solche erkennen und lösen konnte. Jede Musik, die ein solches Problem stellt, ermöglicht einen weiteren Akt der Erkenntnis und der Lösung, ermöglicht eine neue und das gegenwärtige Leben betreffenden Verständigung, und somit eine Vermehrung dessen, woran der Gesellschaft es noch allenthalben zu fehlen scheint. Die unwesentlichen Probleme der Verständigung, die mehr privaten und emotionellen, sind lediglich Symptome des Fehlens.

Index

.

The

Early Years | Inside '99

| Ereigniswelt | Business

Art

Gästebuch

| Kontakt | Credits

| Start

..

.

Die Synthesizerstudio Bonn History

= Popup-Fenster

(JavaScript aktivieren!) = Popup-Fenster

(JavaScript aktivieren!)

©2001

|

|